Zwei Betreiber eines Handyshops aus dem Pinzgau müssen sich am 6. November vor dem Landesgericht Salzburg verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, das Förderprogramm „Reparaturbonus“ systematisch ausgenutzt und dabei einen Schaden von rund 55.000 Euro verursacht zu haben. Die Anklage wurde von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) erhoben, da es sich um EU-Fördermittel handelt.

Das Wichtigste in Kürze

- Zwei Unternehmer aus dem Pinzgau sind wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt.

- Sie sollen Fördergelder in Höhe von 55.000 Euro durch gefälschte Rechnungen erschlichen haben.

- Die Anklage stammt von der Europäischen Staatsanwaltschaft, da EU-Gelder betroffen sind.

- Der Prozess findet am 6. November am Landesgericht Salzburg statt.

Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs

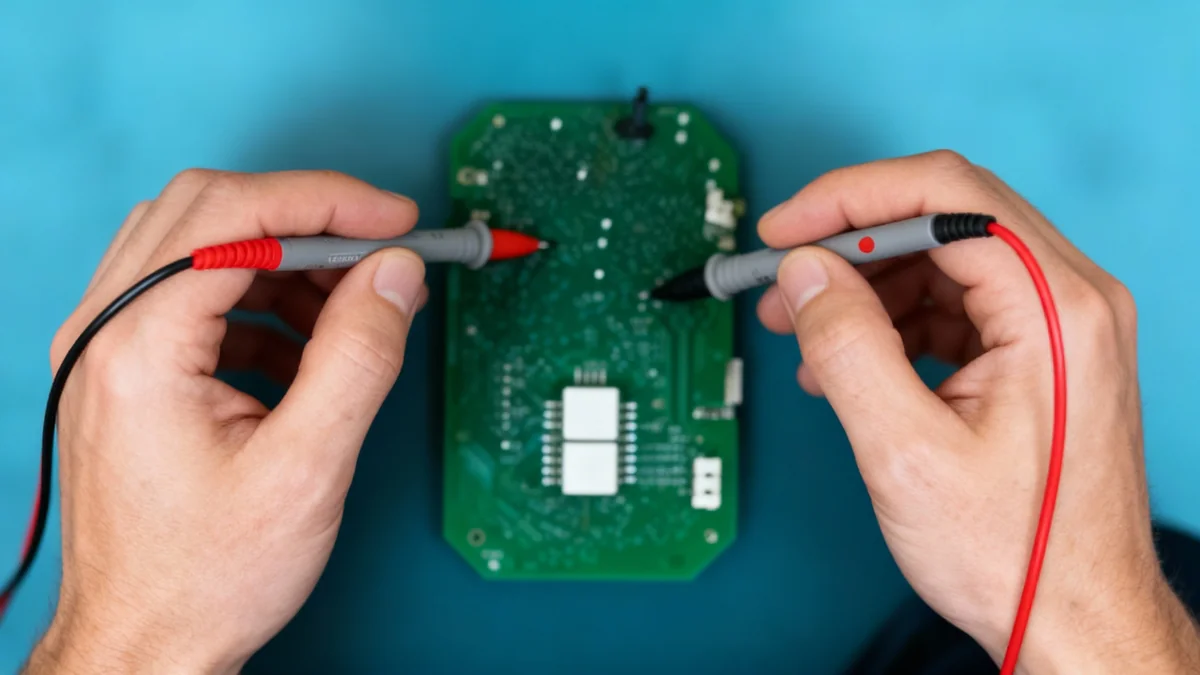

Die Vorwürfe gegen die beiden Angeklagten wiegen schwer. Laut Anklageschrift sollen sie über einen längeren Zeitraum hinweg rein fiktive oder inhaltlich falsche Rechnungen für Handyreparaturen ausgestellt haben. Diese wurden anschließend bei der zuständigen Abwicklungsstelle für den Reparaturbonus eingereicht, um die Fördergelder zu kassieren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass viele der abgerechneten Reparaturen entweder nie stattgefunden haben oder die Kosten bewusst überhöht dargestellt wurden. Durch dieses Vorgehen soll dem Förderprogramm ein finanzieller Schaden von exakt 55.000 Euro entstanden sein.

Hintergrund: Der Reparaturbonus

Der Reparaturbonus wurde im April 2022 vom damaligen Klimaministerium eingeführt. Das Ziel der Initiative ist es, Elektroschrott zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Konsumenten erhalten eine Förderung von bis zu 200 Euro, wenn sie defekte Elektrogeräte wie Smartphones oder Laptops reparieren lassen, anstatt sie wegzuwerfen. Finanziert wird das Programm aus Mitteln des EU-Wiederaufbaufonds.

Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Fall liegt nicht bei der heimischen Justiz, sondern bei der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) mit Sitz in Luxemburg. Der Grund dafür ist, dass der Reparaturbonus aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union finanziert wird. Die EUStA ist für die Verfolgung von Straftaten zuständig, die sich gegen die finanziellen Interessen der EU richten.

Die Einschaltung dieser übergeordneten Behörde unterstreicht die Bedeutung des Falls. Es geht nicht nur um einen lokalen Betrugsfall, sondern um den Missbrauch von Geldern, die für die wirtschaftliche Erholung und den ökologischen Umbau in ganz Europa vorgesehen sind.

Kein Einzelfall in Österreich

Der vorliegende Fall ist nur einer von mehreren Betrugsfällen im Zusammenhang mit dem Reparaturbonus, die im Jahr 2023 aufgedeckt wurden. In ganz Österreich kam es zu Ermittlungen gegen Unternehmen, die das gut gemeinte Fördersystem für kriminelle Zwecke missbraucht haben sollen. Die Schadenssummen reichen von einigen tausend bis zu hunderttausenden Euro.

Das Ziel der Förderung und die Folgen des Missbrauchs

Die Idee hinter dem Reparaturbonus ist es, einen Anreiz für nachhaltiges Konsumverhalten zu schaffen. Anstatt funktionstüchtige Geräte bei kleinen Defekten zu entsorgen, sollen Bürger motiviert werden, eine Reparatur in Betracht zu ziehen. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern unterstützt auch lokale Reparaturbetriebe.

Fälle wie der nun in Salzburg verhandelte untergraben jedoch das Vertrauen in solche Förderprogramme. Sie schädigen nicht nur den Steuerzahler, sondern auch die vielen ehrlichen Unternehmen, die das Programm korrekt nutzen und einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Die Kontrollmechanismen wurden als Reaktion auf die Betrugsfälle bereits verschärft.

Der Prozess am Landesgericht Salzburg

Am 6. November wird der Prozess gegen die beiden Pinzgauer Unternehmer am Landesgericht Salzburg beginnen. Dort wird zu klären sein, ob die Vorwürfe der Europäischen Staatsanwaltschaft zutreffen. Den Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs empfindliche Strafen.

Für die beiden Betreiber gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung. Das Urteil wird zeigen, wie die Justiz auf den Missbrauch von Fördergeldern reagiert, die für einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen gedacht waren.